第1章:なぜ「大事なことほど後回し」になるのか?

― 意志ではなく“脳の仕組み”が原因だった

正直に言います。

私も以前、ブログや副業を始めた頃、

「今日こそ記事を書くぞ!」と思いながら、気づけば掃除を始めていました。

パソコンを開こうとしても、スマホをいじって30分。

やっと手を動かしても、SNSを見て終わる。

――「やらなきゃいけない」と頭でわかっているのに、体が動かない。

この“理屈と行動のズレ”こそ、人間の最大の行動ギャップなんです。

💡原因は「意志が弱い」からではない

多くの人は、「自分は意志が弱い」「怠け者だ」と責めてしまいます。

でも実は、これは脳の構造上の問題。

心理学的には「報酬系のバイアス」によって説明できます。

私たちの脳は、“快楽”を最優先で選ぶように設計されているのです。

大事なこと(例:仕事・勉強・ダイエット)は、

成果がすぐ出ない“遅い報酬”ですが、

スマホ・SNS・YouTubeなどは“今すぐ快感を得られる”行動。

つまり脳は、

「今すぐ気持ちよくなること」>「後で成果が出ること」

という順番でエネルギーを配分してしまうのです。

🧠脳が苦手なこと=「未来を想像すること」

神経科学的に見ると、人間の脳は未来の報酬を正確にイメージするのが苦手です。

スタンフォード大学の実験では、

人は「未来の自分」を“他人”のように認識していることが分かっています。

つまり、

「未来の自分が困る」

という危機感よりも、

「今の自分が楽になる」

という快楽を優先してしまうのです。

これを心理学では「現在バイアス」と呼びます。

🔁“やる気”は結果であって、スタート条件ではない

多くの人が「やる気が出たら動こう」と考えます。

でも脳科学の視点では、やる気は行動した後に出るものです。

これは「作業興奮」と呼ばれる現象。

たとえば掃除を始めると、最初はめんどうでも、

少し動き出すと「もうちょっとやろうかな」と感じるあの感覚。

つまり、「動く→やる気が出る→続けられる」という順序。

意志ではなく**“仕組みで動く”人ほど、後回し癖を克服できる**のです。

第2章:人が「どうでもいいこと」を優先してしまう3つの心理

― ドーパミン・現状維持・即時報酬の罠

①「ドーパミン依存」― “刺激”を求める脳の罠

スマホ通知・SNSのいいね・新しい動画――

これらはすべて、脳内で“ドーパミン”を分泌させます。

ドーパミンは「幸福物質」と誤解されがちですが、

実際には「報酬を期待する物質」です。

つまり、

「何か面白いことがあるかも!」

という“期待の瞬間”に快感を与える。

だから、何度もスマホを見てしまうのです。

この“微細な快感”が積み重なると、

脳は長期的な努力より、短期的な刺激を選ぶように再配線されていく。

②「現状維持バイアス」― “変化=危険”と感じる防衛本能

人間の脳は、変化を“リスク”と捉える傾向があります。

進化心理学ではこれを「現状維持バイアス」と呼びます。

たとえば、

- 新しい挑戦より、慣れた日常を選ぶ

- 難しそうな作業を避ける

- “今日はいいか”と自分に言い訳をする

これらは怠けではなく、脳があなたを危険から守ろうとしているサインです。

つまり「後回し」は、自己防衛反応でもある。

だからこそ、責めるのではなく“安全な仕組み”で脳を安心させる必要があります。

③「即時報酬バイアス」― “すぐ手に入る快楽”が最強

行動経済学者のリチャード・セイラーが提唱した理論で、

人は「すぐ得られる報酬」を過大評価し、

「先の報酬」を過小評価する傾向があります。

たとえば、

「今すぐ休む vs 1ヶ月後の成果」では、

脳はほぼ自動的に“今すぐ”を選びます。

なぜなら、**「今」を感じる脳領域(線条体)**が強く反応するからです。

第3章:行動経済学で読み解く「先延ばしの正体」

― 「損失回避」と「現在バイアス」の関係

💡「先延ばし」は“損失から逃げたい心理”

行動経済学で最も有名な理論に、

**カーネマンとトヴェルスキーの「プロスペクト理論」**があります。

この理論によると、

人は「得をする」よりも「損をしない」ことを強く望む傾向がある。

つまり、同じ1000円でも、

「得した喜び」より「失った痛み」のほうが2倍強く感じるというわけです。

🧠「行動しない方が安全」に感じてしまうメカニズム

たとえば、

「副業を始めよう」「ダイエットをしよう」「転職しよう」と思ったとき――

頭の中では、次のような“損失イメージ”が瞬時に浮かびます。

- 「失敗したらどうしよう」

- 「時間やお金を無駄にしたくない」

- 「笑われたら嫌だ」

これらの感情が、脳内では**「危険信号」**として処理されます。

その結果、私たちは“行動しない”という選択で、心理的な安全を守ろうとするんです。

これが「損失回避」による行動停止のメカニズム。

⚖️「未来より今」を選ぶ“現在バイアス”

もう一つ、後回しを説明するキーワードが「現在バイアス」。

これは、未来の利益より今の快楽を過大評価する心理傾向です。

実験では、

「今日1000円もらう」 vs 「1週間後に1500円もらう」

という選択肢を出すと、

多くの人が“今日1000円”を選びます。

でも同じ人に「1年後に1000円」 vs 「1年+1週間後に1500円」と出すと、

今度は“1500円”を選ぶ。

つまり、

「今が関係するかどうか」で判断基準が変わってしまうのです。

これがまさに、人間の“時間感覚の歪み”=現在バイアス。

🧩「わかっているのに動けない」心理の正体

ここまでをまとめると――

後回し = 損失を避けようとする本能 × 現在の快楽を優先する脳の性質

ということ。

私たちは怠けているわけではなく、

「失敗の痛みを避けたい」と「今すぐ楽になりたい」の両方に引っ張られているのです。

💬でも安心してください。

行動経済学が教えるのは、

“脳のバイアスを変える必要はない”ということ。

大事なのは、バイアスを理解した上で**「仕組み」で上書きすること**なんです。

では次の章で、実際に「後回し脳」をリセットするための心理テクニックを紹介していきます👇

第4章:「後回し脳」をリセットするための行動心理テクニック

― 脳が“今すぐやる気になる”仕組みづくり

① “やる気スイッチ”を押すより、“始めやすくする”

「よし!やる気を出すぞ!」と思うほど、脳はストレスを感じます。

なぜなら、**「まだやっていない自分」**を意識してしまうから。

心理学者クルト・レヴィンはこれを「認知的不協和」と呼びました。

脳は「思っていること」と「やっていること」のギャップに不快感を覚えるのです。

だからこそ、コツは“やる気を出す”のではなく、**“始めるハードルを下げる”**こと。

🌱 具体例:5分ルール

- 勉強する前に「とりあえず5分だけ机に向かう」

- 走る前に「靴を履くだけ」

- 記事を書く前に「タイトルだけ書く」

この“小さなスタート”で脳が動き始めると、

「作業興奮」により、自然と集中状態に入ります。

つまり、やる気は「スイッチ」ではなく「摩擦を減らす環境設計」から生まれるのです。

② “完璧主義”を解除する「ゼイガルニク効果」

完璧にやろうとすると、始める前に疲れてしまいます。

でも実は、「中途半端に始めた方が続く」ことが分かっています。

これを証明したのが、心理学者ブリューマ・ゼイガルニク。

彼女は「人は未完了の課題を記憶に留めやすい」という実験を行いました。

つまり、

“途中のまま”にしておくと、脳は「続きが気になる」状態を維持する

たとえばドラマの続きが気になって、次の話を見てしまうのと同じ。

「ちょっとだけやる」で止めると、翌日も自然に手が伸びます。

③ “未来の報酬”を“今”に持ってくる「もし◯◯できたら効果」

「1ヶ月後の成果」よりも、「今日の小さなご褒美」。

これが脳を動かすポイントです。

行動心理学では「条件づけ報酬」と呼ばれます。

たとえば:

- 作業が終わったらお気に入りのカフェラテを飲む ☕️

- 勉強1時間したら、10分SNSを見ていい 📱

- 3日継続したら、自分にご褒美をあげる 🎁

報酬を“未来”ではなく“今”に置くことで、脳は「行動=快感」と学習していくのです。

④ “やる気の波”を見える化する「行動トラッキング」

モチベーションは波があるもの。

でも、人間は「できていないこと」ばかり覚えています。

そのため、**できたことを記録する“成功の見える化”**が大切。

Notionや手帳に「やった日」だけマークするだけでもOK。

視覚的に“積み上げ”を見れることで、自己効力感が高まり、

「今日もやろう」と思えるようになります。

これは“報酬系”を味方につける最もシンプルな方法です。

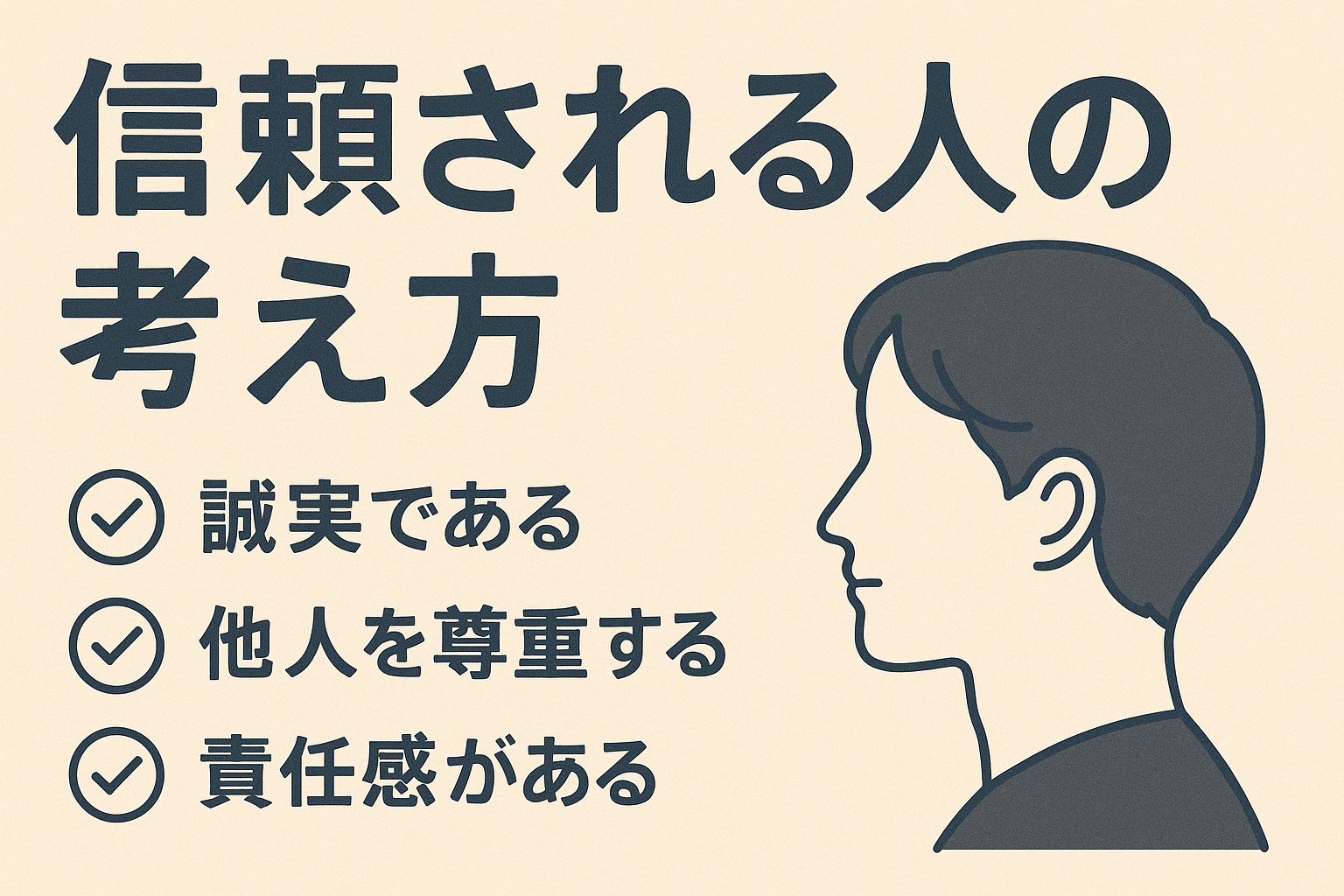

第5章:「行動できる人」が無意識にやっている3つの習慣

― 💭 意志を使わずに継続できる思考設計

「どうしてあの人は、いつも行動が早いんだろう?」

そう思ったこと、ありませんか?🤔

実は、“行動できる人”は意志が強いわけでも、天才でもありません。

彼らはただ、**「動かざるを得ない仕組み」**を無意識に作っているだけなんです。

💡①「行動の前に“決断”を減らす」習慣

人間の脳は、1日におよそ3万5千回もの決断をしていると言われています。

つまり、「決める」という行為そのものが脳のエネルギーを奪うんです⚡️

行動できる人は、この“決断コスト”を極限まで減らしています。

たとえば👇

👕 服をあらかじめ決めておく(ジョブズの黒タートルのように)

☀️ 朝のルーティンを固定化する

💻 作業をする時間や場所を“自動的に決まっている状態”にする

つまり、「決めてから動く」ではなく「決まっているから動く」。

これが、意志の力を使わずに行動を継続できる理由です。

心理学ではこれを**「意思決定疲労(Decision Fatigue)」**と呼び、

やる気を奪う最大の要因だとされています。

🧩②「“成果”より“仕組み”を目標にする」習慣

行動できる人は、“結果”をゴールにしません。

彼らは、「行動そのもの」を目標にするんです。

たとえば👇

✍️ 「10記事書く」→❌ 「毎朝30分だけ書く」→⭕️

🏃♀️ 「5kg痩せる」→❌ 「夜9時以降は食べない」→⭕️

📚 「資格を取る」→❌ 「1日1ページ読む」→⭕️

目標を「成果」から「行動プロセス」に置き換えるだけで、

“今やる理由”が明確になり、脳が動きやすくなります💡

行動経済学ではこれを**「スモールゴール戦略」**と呼びます。

小さな達成を積み重ねることで、脳の報酬物質ドーパミンが分泌され、

「行動=快感」というループが自然に形成されていくのです✨

🧠③「失敗を“記録”として残す」習慣

行動できない人は、失敗を“悪いこと”として記憶します。

一方で、行動できる人は、「データ」として客観的に扱う📊

たとえば👇

- 「昨日は集中できなかった」→ただの“記録”としてメモ

- 「夜にSNSを見すぎた」→“対策ポイント”として分析

この習慣が「自分はダメだ」という自己否定を防ぎます。

心理学ではこれを**「整合性の原理」**といい、

「一度記録した行動を改善したくなる」人間の傾向を利用しているんです。

つまり、失敗を“反省”ではなく“観察”で扱う人ほど、行動が止まらない。

行動の上手い人ほど、自分に“冷静”なんです🧘♂️

第6章:「後回ししない自分」へ変わるスモールステップ戦略

― 🚶♀️ 小さな成功を積み上げる心理的メカニズム

行動心理学の基本原則は、たった一つ。

「小さな成功体験を繰り返すことが、最大のモチベーションになる」

大きな目標ほど、脳は「まだ遠い」と感じてストレスを感じます。

でも、**“今できる一歩”**に焦点を当てると、達成感が積み上がっていくんです🌱

💪 ステップ①:「最小行動」にまで細分化する

たとえばブログを書くなら👇

❌「記事を書く」ではなく

⭕️「タイトルを考える」→「1見出しだけ書く」→「導入文だけ整える」

タスクを“1分でできる行動”にまで分けることで、

脳は「やれそう」と感じ、抵抗が減ります。

⏰ ステップ②:「時間制限」で“完璧脳”を止める

人は時間が無限にあると、完璧を求めて動けなくなります。

そこで有効なのが、“制限時間を先に決める”こと⌛️

- 「15分だけ集中」

- 「タイマーが鳴ったら強制終了」

この“締切の心理効果”は、パーキンソンの法則で説明されます。

人は「与えられた時間いっぱいまで作業を広げてしまう」ため、

あえて短くすることで集中力が高まるんです🔥

🧩 ステップ③:「人の目」をうまく使う

人は“見られている”と行動が変わります。

これを「社会的証明の原理」といいます。

- SNSで「今日はここまでやる」と宣言する

- 家族や友人に「今週までに終わらせる」と伝える

- 進捗をシェアする

この“軽いプレッシャー”が、後回しを防ぐ最高のブレーキになります🚦

✨ ステップ④:「小さなご褒美」で脳に“快感記憶”を植え付ける

行動したら、必ず何か嬉しいことを与える🎁

- 「今日も続けられた!」と声に出す

- 「自分を褒めるツイート」を書く

- 「甘いコーヒーを飲む」などもOK

こうして、行動を**“報酬とセット”で記憶させる**ことで、

次に行動する時も脳が自動で“やる気スイッチ”を押してくれるんです。

🌸「後回ししない自分」は“才能”ではなく“設計”

最終的に大切なのは、意志の強さではなく“仕組みの上手さ”。

行動できる人は、自分の脳を責めずに味方にしている。

🧭「やらなきゃ」ではなく「やりたくなる構造」を作る。

これこそ、行動心理を使った最強の継続法です。

まとめ:やる気ではなく“仕組み”で動く人が、成果を出す

私たちはみんな、“後回しにしてしまう脳”を持っています。

それは怠けではなく、ただ人間として自然なこと。

でも、その仕組みを知り、行動設計を変えるだけで――

人生は静かに、確実に変わっていきます🌅

「やる気がない日」こそ、5分だけ動いてみる。

「完璧にできなくてもいい」と思って始めてみる。

その一歩が、未来のあなたを救う最初の行動です💪

📣 今後の発信予定とご案内

このブログでは今後も、

• 「途中でやめない人」が実践する継続の心理法則

• モチベーションに左右されない行動力の磨き方

• 成果につながる習慣を設計する実践メソッド

など、成果を出すために必要な行動心理と自己啓発のヒントを、わかりやすくお届けしていきます✍️

✨ さらに!今回の記事だけでなく、これまでの記事でも「自信の育て方」や「前向きな行動を続けるコツ」など、日常にすぐ活かせるヒントを多数紹介しています ✨

👉 気になるテーマから読んでみると、学びがつながって理解が深まり、より大きな成果を得られますよ!

ぜひブックマークやフォローで更新をチェックして、学びを積み重ねていってください😊

あなたの挑戦が、確実に前進しますように🌸

コメント