🌱はじめに:「やる気が続かない」は、あなたのせいじゃない

「頭では分かってるのに、行動できない…」

「学んでばかりで、結局何も変わらない…」

そんなふうに、自己嫌悪のループに陥ったことはありませんか?

私は昔、まさにその状態でした。

本を読んで、セミナーに行って、勉強ノートをつくる。

でも、行動に移せない。結果が出ない。

気づけばまた新しい知識を探して――。

いま思えば、それは“知識中毒”でした。

知ることで「進んでいる気がする」。でも実際は、何も変わっていない。

でも、ある時ふと気づいたんです。

「行動できないのは、“意志が弱い”からじゃない。

“設計”していないからだ。」

そう。行動は「根性」ではなく「設計」で変わります。

この記事では、行動できる自分に変わるための

**“自己デザイン思考”**を、心理学と実践の両面から丁寧にお伝えしていきます💡

🧭第1章:「行動できない人」に共通する3つの錯覚

まず最初にお伝えしたいのは――

“行動できない人”は、怠けているのではなく、思い込みに縛られているということ。

多くの人が、次の3つの錯覚にハマっています。

❌錯覚①:「行動するには、まずやる気が必要」

実はこれは、行動科学では完全な誤解。

行動→やる気の順番が正しいんです。

心理学者のジェームズ・クリア(『Atomic Habits』著者)も言っています👇

「行動が感情をつくり、感情が習慣をつくる。」

つまり、やる気を“待って”行動する人は、永遠に動けない。

最初の一歩は小さくてもいいから、“動いてから”気持ちを温めるのがポイントです。

❌錯覚②:「まだ準備ができていない」

これは私も長く抱えていた思い込みです。

「もっと学んでから」「もう少し経験を積んでから」――。

でも、完璧な準備なんて一生できません。

実際、行動が早い人ほど「走りながら考える」。

彼らは“完璧さ”より“進捗”を重視しています。

行動経済学では「損失回避バイアス」と呼ばれ、

人は「失敗したくない」気持ちから挑戦を先延ばしにする傾向があります。

でも本当の損失は、“動かないこと”なんです。

❌錯覚③:「成功する人は特別な才能を持っている」

この思考も、多くの挑戦を止めてしまう壁。

でも、成功者の共通点をよく見ると「才能」よりも「習慣」が際立っています。

・毎朝のルーティンを持つ

・小さな改善を繰り返す

・失敗を“学び”として記録する

つまり、「行動できる人=設計上手な人」なんです。

自分の感情や思考のパターンを理解し、行動が出やすい仕組みをつくる。

これは誰にでもできる“技術”です✨

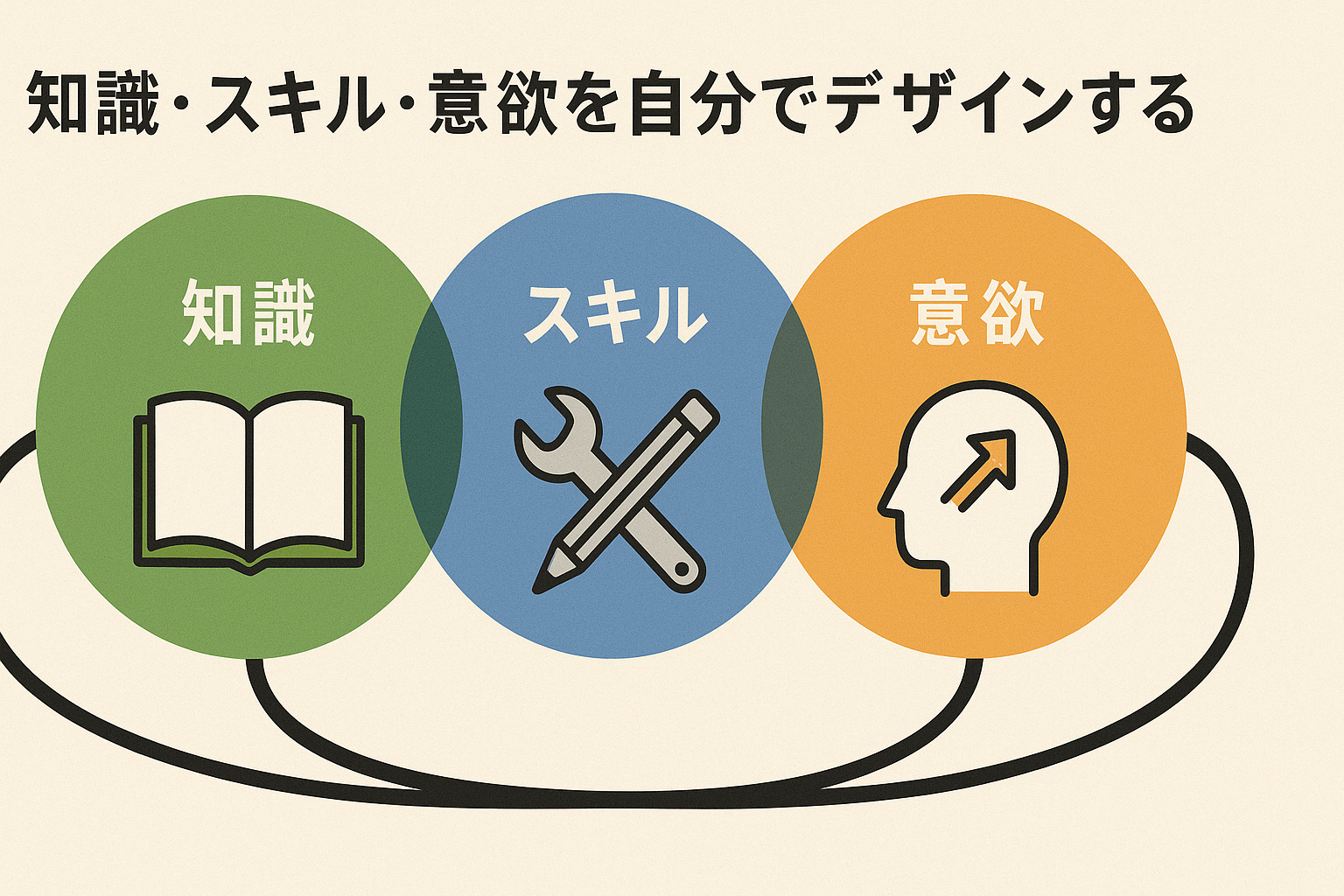

🧩第2章:行動を生み出す3つの要素「知識・スキル・意欲」

行動心理学では、人の行動は次の3つの要素から生まれるとされています👇

行動 = 知識 × スキル × 意欲(モチベーション)

このどれか1つでも欠けると、行動は止まります。

逆に、3つをバランスよく設計できれば、どんな人でも動けるようになります。

🧠① 知識=方向を決めるコンパス

知識は、行動の“地図”のようなもの。

目的地を知らずに走っても、どこに着くか分かりません。

ただし大切なのは、“行動につながる知識”を選ぶこと。

情報の時代では、知りすぎが行動を鈍らせます。

「使わない知識」は、頭のノイズになるだけ。

私が実践しているのは、

「学んだら、24時間以内に1つ実践する」ルール。

知識は“消費”ではなく“循環”。

使って初めて、価値が生まれます。

🛠② スキル=行動を支える手段

スキルは「どう動くか」を支える力です。

行動を繰り返す中で、スキルは自然に磨かれます。

たとえばブログを書くなら、

最初から「文章力」を気にしすぎるよりも、

「まず10記事書く」ことの方が圧倒的に大切。

脳科学では、「実践回数」がスキル定着の鍵と言われています。

つまり、スキルは練習量の副産物なんです。

“上手くやる”より“続ける”を優先してみましょう。

結果、上手くなります✨

🔥③ 意欲=行動を支えるエネルギー

最後に、意欲(モチベーション)。

多くの人が「やる気を出す方法」を探しますが、

実は“やる気を保つ設計”の方が重要です。

モチベーションを維持する3つの原理👇

- 進捗の可視化(達成感)

- 仲間や共有(社会的証明)

- ご褒美・承認(報酬)

私も日々の発信を続ける中で、

「誰かの役に立てた」瞬間が一番の燃料になります。

人は“感謝される体験”で最も行動意欲が高まるのです。

つまり、「人のために動く設計」に変えると、自然に動けるようになります🌈

💡第3章:「自分をデザインする」とは何か?

ここまでの話を一言でまとめると、

「行動できる人」は、“自分の環境と仕組み”をデザインしている人。

人は意志の力よりも、環境の影響を強く受けます。

ハーバード大学の研究でも、

「環境要因は、意志力の2倍以上の影響を与える」

と報告されています。

🎯行動デザインの基本3原則

1️⃣ 行動しやすい環境を整える

→ 机の上を片づける、アプリを減らす、朝のルーティンを固定する

2️⃣ “やらない理由”を減らす

→ 難しすぎるタスクは分解して「最初の5分」だけやる

3️⃣ 自分を褒める仕組みをつくる

→ できたことをチェックリストで可視化し、小さく達成感を味わう

🌟私が実感した“自己デザイン”の効果

以前の私は、夜になると「今日もできなかった」と落ち込んでばかり。

でも、行動を“デザイン”するようになってから、

「今日も小さく進めた!」という実感が増えました。

特に効果的だったのは👇

- 朝10分の“最初の1タスク”を決める

- 夜に“できたこと3つ”をノートに書く

この2つだけで、1ヶ月後には「行動が止まらない自分」に変わっていました。

🔁第4章:行動を“続ける”ための習慣の科学

「行動できるようになったけど、続かない…」

そう悩む人は本当に多いです。

でも、継続は根性ではなく、科学で説明できます。

行動科学者B.J.フォッグ博士(スタンフォード大学)は、

人の行動は次の3要素で決まると提唱しました👇

行動 = モチベーション × 能力 × トリガー

簡単に言うと、

- やる気がある(モチベーション)

- できる(能力)

- きっかけがある(トリガー)

この3つが重なる瞬間に、人は動くんです。

🌱習慣化の3ステップ

① 始めるハードルを極限まで下げる

→ たとえば「毎日ブログを書く」ではなく、「1行だけ書く」から始める。

フォッグ博士はこれを“Tiny Habit(小さな習慣)”と呼びます。

人は“簡単なこと”ほど続けやすい。

② きっかけを固定する(トリガー設計)

→ 「歯を磨いたら日記を書く」「コーヒーを飲んだら勉強を始める」など、

既にある習慣に“紐づけ”ると行動が安定します。

③ すぐに自分を褒める

→ 脳は「達成感」に反応します。

たとえ1行でも「やった自分」を認めることが、継続のエネルギーになります🌟

💬私の実体験

私は以前、「毎日発信を続けるなんて無理」と思っていました。

でも、「ハードルを下げる+トリガーを決める」を実践したんです。

- 朝のコーヒーを入れたら、1行メモを書く

- それをもとに、夜5分で投稿文をまとめる

これだけで、いつの間にか“毎日続いている”状態に。

最初の一歩が「小さい」ほど、成功の確率は上がります☕️

🧠第5章:三日坊主を卒業する「行動設計法」

行動を続けるには、“感情”よりも“構造”が大事です。

行動経済学的に見ると、人が三日坊主になるのは「即時報酬がないから」。

たとえば、ダイエット・読書・発信などは、

努力してもすぐには成果が出ません。

人の脳は「未来の報酬」より「今の快楽」を優先する構造を持っています。

これを**時間割引効果(Temporal Discounting)**と言います。

では、どうすればこの壁を越えられるのか?

答えはシンプル👇

“行動そのもの”を報酬化する設計をつくること。

💎行動設計3つのポイント

① 可視化する(見える達成感)

→ チェックリスト、カレンダー、アプリ。

「できた」を見える形にすることで、脳が dopamine(快楽ホルモン)を分泌します。

② 共有する(社会的証明)

→ SNSで成果をシェアしたり、仲間と報告し合うことで、“外的モチベーション”が強化されます。

③ ルール化する(習慣のフレーム化)

→ 「月水金だけやる」「朝8時にだけ書く」と枠を決めることで、意志力を節約できます。

私も「投稿は毎朝8時だけ」「夜の振り返りは3分だけ」と決めた瞬間、

続かないストレスが激減しました。

“自由”よりも“枠”を持つ方が、実は行動はラクになるんです💡

💬第6章:心理的納得を生む「自己対話」の技術

多くの人が「行動できない」ときに本当に必要なのは、

**“やり方”ではなく、“心の整理”**です。

人は「納得していないこと」には動けません。

つまり、行動を起こす前に「心の中で対話する力」が鍵になるんです。

🪞自己対話3ステップ

① 事実と感情を分ける

→ 「できなかった」=事実。

「自分はダメだ」=感情。

この2つを混同しないことで、冷静に自己分析ができます。

② 問いを変える

→ 「なぜできなかった?」よりも

「どうすれば次はできる?」に変える。

行動心理学では“リフレーミング”と呼ばれ、

脳を“前進モード”に切り替える効果があります。

③ 小さな成功を認める

→ たとえ1分でも行動したら「やった!」と声に出す。

これを続けることで、“行動する自分”のセルフイメージが強化されていきます。

💬私も昔、うまくいかない日があるとすぐに落ち込んでいました。

でも「事実と感情を分ける」練習を始めてから、

「今日はここまでできた」と肯定的に振り返れるようになりました。

それだけで、行動が止まらなくなったんです🌿

🌈第7章:行動できる自分に変わる「最終ステップ」

ここまで読んでくださったあなたは、

すでに「行動できる自分」への入口に立っています。

最後にお伝えしたいのは、

行動は才能ではなく、設計と習慣の積み重ねだということ。

🚀最終ステップ3つ

1️⃣ 目的を“感情”で定義する

→ 「成功したい」ではなく、「安心したい」「誇りを感じたい」。

感情に紐づけると、行動のエネルギーが強くなります。

2️⃣ 行動を“システム化”する

→ 朝のルーティン、週の振り返り、チェック表。

「考えずに動ける仕組み」をつくることで、継続が自動化されます。

3️⃣ 成長を“プロセス”で見る

→ 結果ではなく「昨日より1mm進んだ」ことを喜ぶ。

脳科学では“進捗の快楽”が最も強い動機になると分かっています。

🌷まとめ:行動できる人は、自分の人生をデザインしている

行動できるようになるというのは、

「自分を変える」というより、

「自分を理解し、設計し直す」こと。

知識を集めるより、

スキルを磨くより、

**“行動が出やすい自分をデザインする”**ことこそが、

本当の自己成長なんです。

💖私の実感として

私もずっと「行動できない自分」を責めてきました。

でも、「設計すれば動ける」と気づいてから、

自己否定が減り、前に進む日が増えました。

完璧じゃなくていい。

今日の小さな一歩が、確実に未来を動かしていく。

あなたの“行動”が、明日の自信をつくります🌅

📣 今後の発信予定とご案内

このブログでは今後も、

• 「途中でやめない人」が実践する継続の心理法則

• モチベーションに左右されない行動力の磨き方

• 成果につながる習慣を設計する実践メソッド

など、成果を出すために必要な行動心理と自己啓発のヒントを、わかりやすくお届けしていきます✍️

✨さらに!今回の記事だけでなく、これまでの記事でも「自信の育て方」や「前向きな行動を続けるコツ」など、日常にすぐ活かせるヒントを多数紹介しています✨

👉気になるテーマから読んでみると、学びがつながって理解が深まり、より大きな成果を得られますよ!

ぜひブックマークやフォローで更新をチェックして、学びを積み重ねていってください😊

あなたの挑戦が、確実に前進しますように!

コメント