導入|なぜ「環境適応能力」が今の時代に欠かせないのか

「最近、会社のルールがコロコロ変わってついていけない…」

「新しい上司のやり方が自分に合わなくてストレス」

「人生設計を立てても、すぐ予想外のことが起きて崩れてしまう」

そんな経験、ありませんか?🤔

実は、これらはすべて 「環境適応能力」 が関係しています。

🌍 今の時代は、10年前と比べても変化のスピードが段違いです。

- SNSやAIの登場で、情報が一気に拡散する

- 会社の制度が数年どころか数カ月で変わる

- 人の価値観が多様化し「普通」が通用しなくなる

環境が変わるのは 当たり前。むしろ「変わらないこと」の方が珍しい。

だからこそ、環境に適応できる人とできない人では、人生の進み方に大きな差が出るんです。

例えば👇

- 適応できる人 → 「あ、変わったのか。じゃあ次はこうしてみよう!」と切り替えが早い

- 適応できない人 → 「前の方が良かった…」「なんで自分ばっかり」と不満で止まってしまう

この差が、1年後・3年後・10年後には、 キャリアや人間関係の満足度に圧倒的な差 を生みます。

第1章|環境適応能力とは何か?

1-1. 定義と誤解

「環境に適応する」と聞くと、

「自分を押し殺して無理に合わせること」だと思っていませんか?😣

それは誤解です。

本当の環境適応能力とは、変化に合わせて “柔軟に最適な行動を選べる力” のこと。

我慢ではなく「選択肢を持つ強さ」です。

1-2. 適応が得意な人・苦手な人の違い

🔹 適応が得意な人

- 想定外のことが起きても「じゃあ次は?」と切り替える

- 新しいルールや文化を一度試してみる柔軟さがある

- ミスや失敗から学びを得て成長に変える

🔹 適応が苦手な人

- 「昔はよかった」と過去にしがみつく

- 変化を「自分のせい」だと感じて落ち込みやすい

- 周りの変化に抵抗して孤立してしまう

👉 実際、ある研究では「変化をポジティブに受け止められる人はそうでない人に比べて、キャリアの昇進スピードが約1.5倍早い」というデータもあるんです📊。

1-3. 日常の中の「適応力」の実例

例えばこんな場面👇

- 新しい上司が来たとき

Aさん:「今までのやり方と違う!納得いかない!」と不満を漏らす

Bさん:「なるほど、この上司は“報連相のスピード”を大事にしてるんだな」と観察して対応を変える

数か月後、Aさんは上司と衝突ばかり。

Bさんは「信頼できる部下」と評価され、次のプロジェクトを任される。

- プライベートでの趣味

同じヨガ教室に通い始めた2人。

変化に適応できる人は「最初はできないけど、少しずつ慣れるはず」と考えて継続。

一方、苦手な人は「できない=向いてない」と決めつけてすぐやめてしまう。

どちらが成長するかは、もう明らかですよね😊

第2章|仕事における環境適応能力

2-1. 職場の変化は避けられない

仕事の現場ほど「環境が変わる場所」はありません。

- 上司や同僚の異動

- 新しいシステムやツールの導入

- 組織再編や方針の転換

📌 ある調査では、**会社員の7割以上が「年に1回以上、大きな職場の変化を経験している」**と回答しています。

つまり「変化に直面しない働き方」はほぼ存在しないのです。

2-2. 適応できる人が信頼される理由

職場で評価されるのは、スキルや知識だけではありません。

むしろ「変化に強い人」ほど信頼されます✨

- 新しいツールが導入されても「とりあえず触ってみます」と前向きに学ぶ

- 方針が変わったとき「では、この方法で試してみましょう」と建設的に対応する

- トラブル発生時に「落ち着いて状況を整理して」行動できる

こういう人は、上司からも同僚からも「一緒に仕事をしたい」と思われます。

逆に、変化のたびに文句ばかりの人は、能力があっても 「扱いづらい人」 と見られてしまうんです。

2-3. 実例:リモートワーク時代の分かれ道

コロナ禍で急速に進んだリモートワーク💻。

ある企業では、同じ部署の2人に大きな差が生まれました。

- Aさん:「オフィスじゃないと集中できない!」と不満を繰り返す

- Bさん:「家だと効率が落ちるな。じゃあ午前はカフェで作業してみよう」と工夫

半年後、Bさんは「リモート環境でも成果を出せる人」として評価され昇進。

一方のAさんは、ストレスで体調を崩し、結果的に異動に…。

この差を生んだのは「能力」ではなく「環境への適応力」だったのです。

第3章|人間関係における環境適応能力

3-1. 人間関係は常に「変化する環境」

人間関係って、意外と「変化の連続」ですよね。

- 子どもが成長すれば親子関係も変わる

- 友人もライフステージで価値観が変わる

- 恋人や夫婦関係も「最初の3年」と「10年目」ではまるで別物

つまり、人間関係も「環境のひとつ」なんです。

ここで適応力がある人とない人の差が大きく出ます。

3-2. 適応力がある人の人間関係

適応力がある人は、相手の変化を自然に受け入れます😊

- 友人が結婚して生活スタイルが変わったら → 会う頻度を調整しつつ関係を維持

- パートナーの仕事が忙しくなったら → 「一緒に過ごせる時間の質」を高める

- 上司の指導方針が厳しくなったら → 「学びの機会」と捉えて活かす

こういう人は「柔軟で一緒にいてラク」と思われ、結果的に人間関係が長続きします。

3-3. 適応できない人の人間関係

一方、適応できない人は「相手に変わらないこと」を求めてしまいます😣

- 「前はもっと優しかったのに」

- 「友達なら前と同じように遊んでくれるはず」

- 「上司は自分のやり方を理解してくれるべきだ」

こうした思考は、相手にプレッシャーを与えたり、すれ違いを大きくしたりします。

結果的に「付き合いづらい人」という印象を持たれてしまうのです。

3-4. 実例:親友との関係が壊れたケース

私の知人に、こんな話があります。

大学時代から仲の良かった親友が、社会人になって忙しくなった。

片方は「昔みたいに毎週会いたい!」と思い続け、もう片方は「今は仕事に集中したい」と考えていた。

結局、期待のズレから衝突し、距離ができてしまったんです…。

でも、もし「環境が変わったから、会う頻度は減る。でも月に1回じっくり会えれば十分」と考えられたらどうでしょう?

きっと関係は続いていたはずです。

👉 人間関係のトラブルの多くは「変化に適応できないこと」から生まれているんです。

第4章|自己成長における環境適応能力

4-1. 成長は「環境の変化」そのもの

自己成長を考えるとき、避けて通れないのが 「変化」。

- 新しいスキルを学ぶ

- 新しい挑戦をする

- 新しい環境に飛び込む

これらはすべて「今までの自分」と違うことをする=環境が変わる、ということなんです。

つまり、成長=環境適応の連続✨。

4-2. 挫折から立ち直る人・止まる人

挑戦には失敗がつきもの。

ここで「適応できるかどうか」で大きく分かれます。

- 適応できる人 → 「失敗=学び」と捉え、やり方を変えて再挑戦

- 適応できない人 → 「やっぱり自分には無理」と決めつけ、挑戦をやめる

📊 実際に起業家の調査では、成功した人の約7割が「最初の挑戦では失敗している」というデータがあります。

でも、彼らは「失敗に適応」して次に進んだから成功したのです。

4-3. 実例:資格試験の挑戦

ある人が資格試験に挑戦しました。

1回目は不合格。

- 適応できない人:「自分には向いていない」と諦める

- 適応できる人:「勉強方法を工夫しよう」と考えて勉強時間を朝にシフト

結果、2回目で合格🎉。

👉 この違いは「頭の良さ」ではなく「変化に適応したかどうか」なんです。

4-4. 自己否定から自己更新へ

多くの人が「変化できない自分=ダメな自分」と自己否定してしまいます。

でも本当は、変化に慣れていないだけなんです。

大事なのは、

❌「なぜできないのか」と責める

✅「どうすれば適応できるか」と問いを変える

この思考のシフトができた瞬間、自己成長が一気に加速します🚀

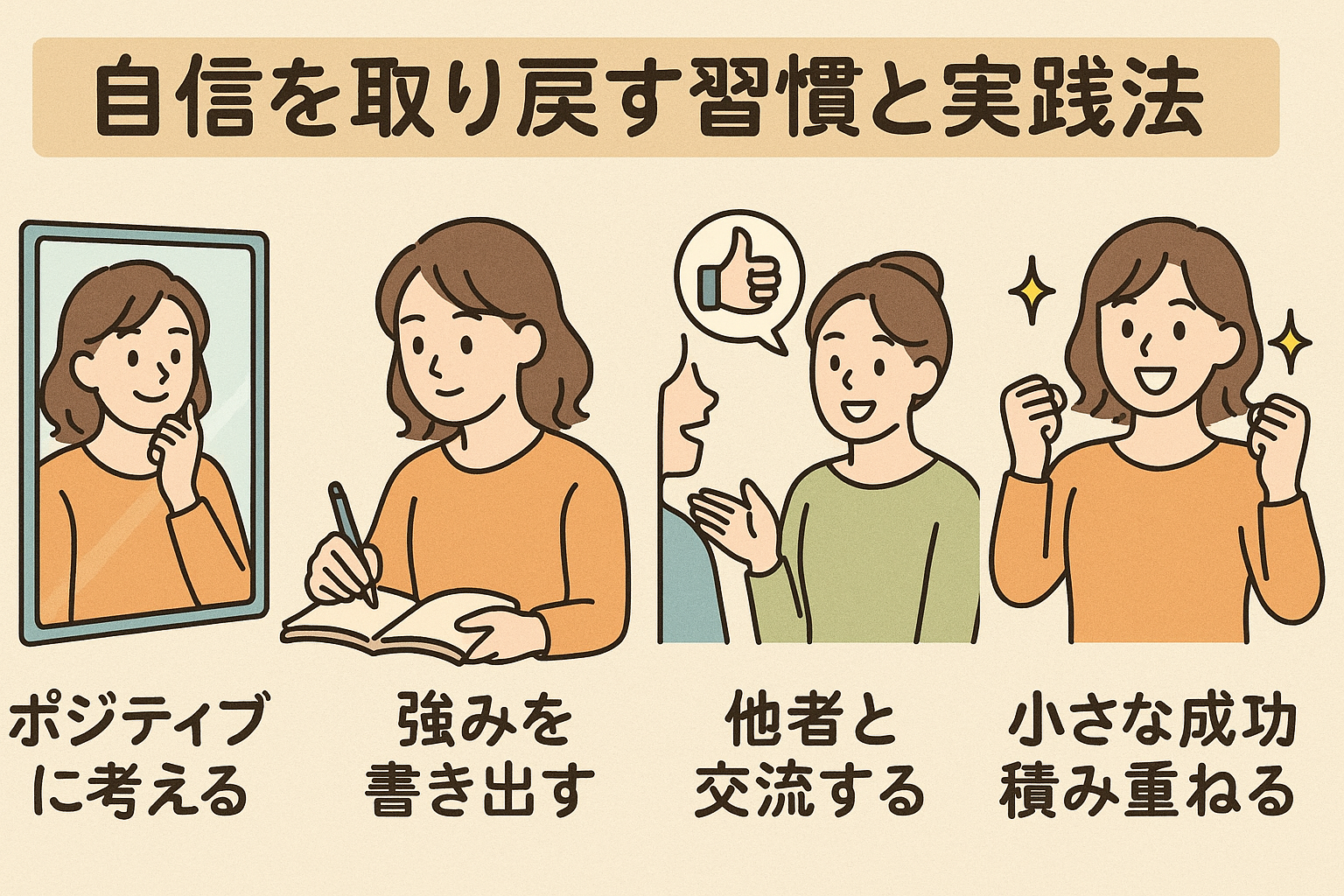

第5章|環境適応能力を鍛える方法

環境適応能力は「生まれつきの才能」ではありません。

トレーニング次第で誰でも伸ばせます💪✨

ここでは、実際に今日からできる方法を紹介します。

5-1. 小さな変化に慣れる習慣を持つ

いきなり大きな変化に対応するのは難しいので、まずは日常の中で「小さな変化」に慣れるのがポイントです。

例えば👇

- 通勤ルートを毎週少し変えてみる

- 普段頼まないメニューをあえて選ぶ

- 休日に行ったことのない場所へ行ってみる

📝 脳科学的にも「小さな新しい刺激」は脳の可塑性を高め、柔軟性を育てる効果があるといわれています。

5-2. フィードバックを受け入れる

多くの人が「人からの指摘=否定」と思ってしまいます😣

でも実は、フィードバックは 適応のヒント。

- 上司から「もっと簡潔に話して」と言われたら → コミュニケーションのスタイルを改善するチャンス

- 友人から「最近連絡が少ないね」と言われたら → 関係性のバランスを調整するサイン

👉 フィードバックを「敵」ではなく「ガイド」として捉えられる人ほど、適応力はグングン伸びます。

5-3. 不確実性に耐えるマインドをつくる

適応力を阻む一番の敵は「予測できないことへの不安」です。

ここで有効なのが 「最悪シナリオ思考」。

つまり「最悪のケース」をあえて想定しておくこと。

例:

- 面接で落ちたら? → 他の会社を受ければいい

- プロジェクトが失敗したら? → 学びを活かして次に繋げられる

「最悪でもなんとかなる」と思えると、不確実性が怖くなくなり、変化を受け入れやすくなります✨

5-4. 「適応筋」を育てるトレーニング

適応力も筋トレと同じで、鍛えるほど強くなります💪

簡単なワークを紹介します👇

📌 適応力トレーニング・ワーク

- 週に1回、新しいことを取り入れる(例:新しい食材、新しいアプリ)

- その体験を「どう感じたか」日記に書く

- 「この変化から学べることは?」を必ず1つ探す

これを3カ月続けると、変化を前向きに受け止める習慣が自然と身につきます😊

第6章|心理的納得(行動心理から見た適応力)

「なぜ人は環境に適応できないのか?」を心理学から掘り下げてみましょう。

すると、行動を妨げるパターンと、それを克服する方法が見えてきます。

6-1. 損失回避と環境適応

人は「得をすること」より「損をしないこと」を強く意識する傾向があります📉

(=損失回避バイアス)

変化に抵抗するのは「新しい環境に馴染めなかったらどうしよう」という損失への恐れ。

👉 対策は「小さな実験」を繰り返すこと。

失敗しても損失が小さいから、心理的に安心してチャレンジできます。

6-2. 社会的証明と柔軟な行動

人は「周りの人もやっている」と思うと安心して行動できます👥

例:

- 新しいツールの導入も「みんな使ってる」と聞けば受け入れやすい

- 新しい挑戦も「同じ年齢の人がやっている」と知ると勇気が出る

👉 適応が苦手な人は「社会的証明」を上手に取り入れると行動が早くなります。

6-3. スモールステップで変化に強くなる

環境適応は「いきなり大きな変化」ではなく「小さな変化の積み重ね」で育ちます。

- いきなり海外移住はハードルが高い → まずは海外旅行で慣れる

- いきなり転職は怖い → まずは副業や短期プロジェクトで試す

小さなステップを積み重ねれば「変化=怖い」から「変化=慣れてきた」へと認識が変わります😊

「いい人をやめたら、人生うまく回り始めた」

反応しない。深入りしない。干渉されない。

ストレスの9割は「他人」だった。

✔️職場・家庭で「気にしすぎる自分」を卒業したい人へ。

📘ベストセラー『放っておく力』で、“感情に振り回されない”自分を手に入れよう。

第7章|まとめと行動提案

7-1. この記事のまとめ

ここまで見てきたように、環境適応能力は人生のあらゆる場面で影響するスキルです。

- 仕事 → 信頼・評価・キャリアの成長

- 人間関係 → 長続きする絆・トラブル回避

- 自己成長 → 挑戦を継続できる力

そして適応力は「小さな変化に慣れる習慣」「フィードバックの受け入れ」「最悪シナリオ思考」などで鍛えられる。

7-2. 今日からできる3ステップ行動

最後に、あなたが今日からできる行動を3つ紹介します👇

- 小さな変化をあえて取り入れる(通勤路・ランチ・学びなど)

- 日記に「変化から学べたこと」を1行書く

- 「最悪でもなんとかなる」と口に出す

これだけで、環境適応の第一歩が始まります✨

7-3. 最後に伝えたいこと

変化は「敵」ではありません。

むしろ、変化こそがあなたの未来を広げる最大のチャンスです🚀

環境適応能力を磨くことで、どんな状況でも「しなやかに、自分らしく」進めるようになります。

どうか今日から、小さな一歩を踏み出してみてください😊

📣 今後の発信予定とご案内

このブログでは今後も、

• 「途中でやめない人」が実践する継続の心理法則

• モチベーションに左右されない行動力の磨き方

• 成果につながる習慣を設計する実践メソッド

など、成果を出すために必要な行動心理と自己啓発のヒントを、わかりやすくお届けしていきます✍️

✨ さらに!今回の記事だけでなく、これまでの記事でも「自信の育て方」や「前向きな行動を続けるコツ」など、日常にすぐ活かせるヒントを多数紹介しています ✨

👉 気になるテーマから読んでみると、学びがつながって理解が深まり、より大きな成果を得られますよ!

ぜひブックマークやフォローで更新をチェックして、学びを積み重ねていってください😊

あなたの挑戦が、確実に前進しますように!

コメント